東日本大震災による大津波が町の中心部まで達し、石巻市は宮城県の市町村で最も大きな被害を受けた。ようやく1年が経過して、水産加工工場などの復興が加速しはじめているが、住宅の大半は高台などへの移転を余儀なくされている。

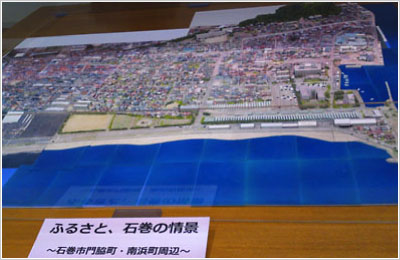

今後の復興において大切にしなければならないものは、そこに生きた住民の歴史であり、生き様や魂である。「心の復興」なくして「まちの復興」はない。石巻市沿岸部に暮らした人々が、ふるさとの町並を思い出し、復興のための元気・希望・奮起を醸成するきっかけとなることを願って、地元、石巻専修大学の益満 環准教授(経営学部)、高橋 智准教授(理工学部)が中心になって、石巻市沿岸部(門脇町・南浜町周辺)町並み再現プロジェクトはスタートした。

2011年6月、企業からの協賛も集まりプロジェクトが始動。

石巻市門脇町・南浜町周辺の航空測量データは国際航業株式会社様から無償でご提供いただくことが決定。さらに石巻信用金庫様など企業からも多くの協賛金が集まった。

学内では経営学部、理工学部だけではなく、全学から教職員・学生がプロジェクトに参加。教職員、学生の多くは自らも被災者で、被災者の目線でプロジェクトを盛り上げた。被災者の心のケアとなり、一日も早い復興を願って。

3Dデータはそのままでは、ZPrinter(3Dプリンタ)で加工できない。

震災前の石巻市沿岸部の航空測量3Dデータは入手できた。しかし、航空測量3Dデータは、3Dプリンタで取扱うことを想定していないため、大幅な編集作業が必要である。まず、3Dプリンタで取扱える大きさにデータを分割するため、一度に製作できるエリアサイズを決定。また作業行程をマニュアル化した。

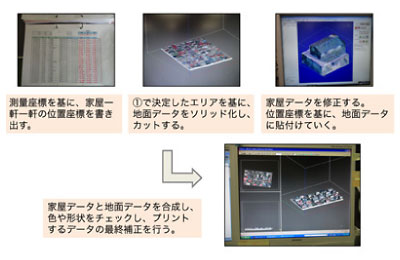

<編集作業をマニュアル化>

(1)対象範囲:石巻市門脇町・南浜町周辺を1/750縮尺で制作

町並みを住宅・工場・商店一軒一軒まで詳細に立体模型で復元するため、できる限り大きな模型を作りたい。しかし、予算の制限もあり、縮尺1/750で決定。

(2)ZPrinter(3Dプリンタ)で加工できるサイズに分割

2m四方の模型を70枚のサイズに分割して加工する。分割は道路などの境で分割して、家屋がバラバラになるのは避ける。データ分割作業では、ZEditPro(ZPrinter用ソフトウェア)が大活躍。データ分割、変換作業を効率的に行えた。

(3)データ編集

・家屋データの座標書出し

・地面データの切出し

・家屋一軒一軒の編集

ZPrinter(3Dプリンタ)で立体模型を作る。

石巻専修大学のZPrinter(3Dプリンター)は3Dデータからフルカラー3Dモデルを造形するシステムで学内のものづくり教育においても幅広く利用されている。ZPrinter(3Dプリンタ)はスピード、フルカラー、コストパフォーマンスの高さと使い易さを基準とした3Dプリンタだが、町並み再現プロジェクトのダイナミックな模型を造るには多くの人力と時間が必要になる。

(1)70枚のサイズに分割して出力

石こうの層(約0.1mm)を着色しながら積重ね、立体模型を製作する。約5時間程度の時間を要して、A4サイズの立体模型が製作できる。

(2)立体模型の含浸処理

取出し後の模型は非常に脆いため、専用ボンドを用い、含浸作業を行う。含浸作業により強度を得るとともに、発色も良くなる。

(3)製作物のチェック作業

一軒一軒の家が確認できるスケールで再現した立体模型が正しく出力されているかを、Googleストリートビューなどでチェック。「被災者の家が模型にない」ことを防ぐチェック作業にも学生が積極的に参加した。

(4)エリアを拡大

作業手順(1)(2)(3)を繰り返し、エリアを拡大。その他、模型用素材を使用し、樹木や海を作成。

元データの無い日和大橋や日和山については航空写真を基に3次元CADで作成。

地域住民の「心の復興」の礎となるシンボルとして、復元立体模型が完成間近。

今もがれきの山が積みあがり、多くの人々が自宅を離れて暮らしている。地域再生に向け長い再生の道はこれからも続くが、石巻市沿岸部の復元立体模型が石巻市民の「心の復興」の礎となることを願う。

現在は、石巻専修大学の図書館に展示中。

今後、石巻信用金庫各支店などでの巡回展示を計画中。

「3Dプリンタ活用による石巻市沿岸部の復元立体模型の製作」プロジェクト

経営学部 益満 環

理工学部 高橋 智

■協賛

石巻信用金庫

国際航業株式会社

財団法人前川報恩会

日本電気株式会社

NECネットイノベーション株式会社

MUTOHホールディング株式会社

■支援

文部科学省「大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業」

■協力

拓建技術株式会社

株式会社西條設計コンサルタント

■石巻専修大学 教職員

理工学部 工藤 すばる

経営学部 湊 信吾

事務課 高橋 郁雄

事務課 髙橋 敏之

事務課 佐藤 直智

事務課 佐々木 貴志

事務課 尾形 孝輔

■石巻専修大学 学生

理工学部 阿部 佑哉

理工学部 安藤 孝成

経営学部 小野 祥平

経営学部 佐藤 大志郎

理工学部 土屋 雄生

理工学部 千葉 巧

理工学部 小野寺 昇也

理工学部 米塚 翔吾

石巻専修大学様

「3Dプリンタ活用による石巻市沿岸部の復元立体模型の製作」プロジェクト

■住所

〒986-8580 宮城県石巻市南境新水戸1番地

■連絡先

石巻専修大学

電話:0225-22-7711(代表)

■設備

フルカラー3Dプリンタ:ZPrinter 450